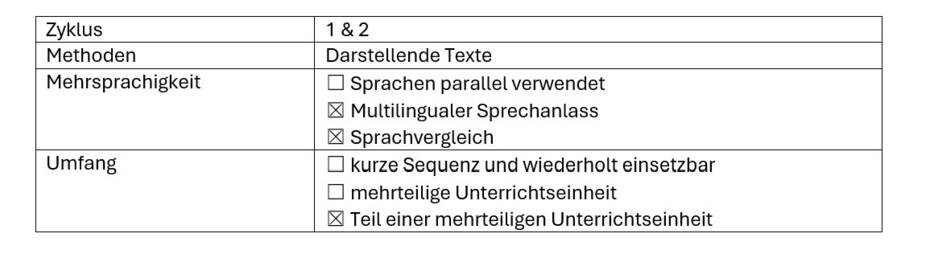

Ein Märchen mehrsprachig nacherzählen

Anhand eines Märchens lernen die Schülerinnen und Schüler diese Textsorte besser kennen. Sie nutzen Bilder und typische Formulierungen für die mehrsprachige Nacherzählung.

Mitarbeit Entwicklung: Helena Silva Novais

Text: Dominique Braun

Empfohlen für Zyklus 1 und 2

Beschreibung der Idee

Lehrplanbereich

Diese Umsetzung wurde im HSK-Unterricht für Portugiesisch entwickelt. Deshalb beziehen sich die angegebenen Kompetenzen auf den Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK).(1)

Die Umsetzung bewegt sich im Kompetenzbereich «Literatur im Fokus». An folgenden Kompetenzen kann eine Lehrperson im HSK-Unterricht mit ihrer Klasse arbeiten:

Die Schülerinnen und Schüler kennen altersgerechte literarische Texte (Kinderreime, Liedertexte, Prosa, Gedichte, mündliche Erzählungen etc.) aus ihrer Herkunftskultur.(2)

Die Schülerinnen und Schüler können über diese Texte und ihr Verständnis derselben Gespräche führen.(3)

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Sprechmotorik, Artikulation und Stimmführung angemessen nutzen. Sie können ihren produktiven Wortschatz und ihre Satzmuster aktivieren, um angemessen flüssig zu sprechen; zunehmend auch in der Standardvariante ihrer Herkunftssprache.(4)

Umsetzung

Vorbereitende Aktivitäten:

Die Lehrperson betrachtet mit den Schülerinnen und Schülern das Cover des Bilderbuchs zum Märchen Rapunzel. Gemeinsam beschreiben sie das Bild in mehreren Sprachen (vgl. «Mehrsprachiges Brainstorming»).

Hauptteil:

Nachdem sich die Klasse mit dem Cover befasst hat, betrachtet sie Bild für Bild die Geschichte. Dabei beschreiben die Schülerinnen und Schüler, was sie sehen. Sie formulieren ihre Ideen in Portugiesisch oder in Deutsch.

Nach einem Block, in dem sich die Klasse intensiv mit der Geschichte auseinandergesetzt hat – Geschichte hören, Bilder und Sätze ordnen, Fragen zur Geschichte beantworten – repetiert die Lehrperson die Geschichte in einer mehrsprachigen Sequenz:

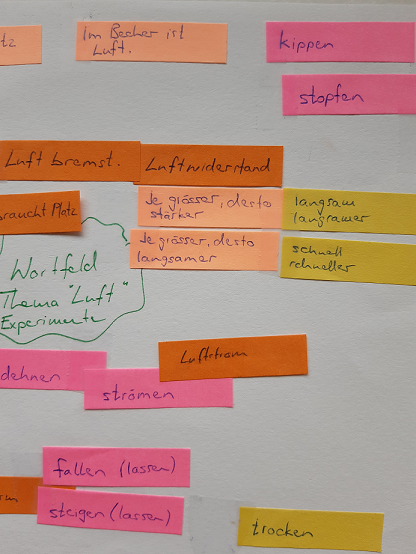

In einem Brainstorming sammelt die Klasse Begriffe zum Märchen. Die Schülerinnen und Schüler sprechen auch hier portugiesisch und deutsch. Zudem fordert die Lehrperson sie explizit dazu auf, weitere Sprachen einzubringen, denn einige Kinder verfügen über Italienisch-, Französisch-, Spanisch-, Griechisch- oder Englischkenntnisse.

Danach erzählt die Klasse die Geschichte gemeinsam in Portugiesisch und Deutsch. Als Unterstützung folgen sie den Bildern aus dem Bilderbuch. Auch hier können die Schülerinnen und Schüler alle Sprachressourcen nutzen, über die sie verfügen. Der Wechsel zwischen den Sprachen gelingt den Schülerinnen und Schülern im vorliegenden Beispiel des HSK-Unterrichts gut. Fehlt doch einmal ein Wort, unterstützen sie sich gegenseitig mit Ideen. Auch die Lehrperson formuliert Vorschläge.

Schluss:

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen typische Formulierungen aus der Textsorte «Märchen», z.B. «Es war einmal…», «Eines Tages…», «…und wenn sie nicht gestorben sind…». Dadurch lernen sie diese Textsorte besser kennen. Zudem erkennen sie wie bei allen Sprachvergleichen, dass sich bestimmte Formulierungen ähneln und sich andere unterscheiden, was ihr Sprachwissen erweitert.

Adaption

Für Regelklassen

Das Brainstorming zur Geschichte können Lehrpersonen auch in einer Regelklasse mehrsprachig durchführen. Dies erfolgt analog zur Einstiegssequenz (siehe oben).

Zudem eignen sich sich wiederholende Formulierungen, um mehrere Sprachen einzubeziehen. Im Märchen Rapunzel beispielsweise: «Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter.» Die Lehrpersonen übersetzen den Satz in die Sprachen, die die Kinder der Klasse sprechen. Beim Nacherzählen kann die Klasse jede Wiederholung in einer anderen Sprache formulieren. Das Kind, das an der Reihe ist, wählt jeweils die Sprache aus.

Die Formulierungen in verschiedenen Sprachen bieten sich weiter für einen Sprachvergleich an:

Welche Begriffe klingen ähnlich oder haben ein ähnliches Schriftbild?

Ist die Satzstellung in allen Sprachen gleich?

Ist der Imperativ in allen Sprachen gleich?

Etc.

Varianten

Während des Erzählens spielen immer ein paar Kinder die Szene pantomimisch nach. Sie sprechen sich im Voraus ab, wer welche Rolle einnimmt. Durch diese Ergänzung sind gleichzeitig mehr Kinder aktiv, als wenn nur ein einziges Kind spricht.

Zu jedem Bild im Buch kreieren die Schülerinnen und Schüler ein Standbild. Das heisst, sie stellen eine typische Szene nach. Die Lehrperson kann die verschiedenen Standbilder fotografieren und z.B. während des Erzählens projizieren.

Der Rahmenlehrplan zum HSK-Unterricht sieht vor, dass sich die Schülerinnen und Schüler u.a. mit Texten aus dem jeweiligen Sprachraum auseinandersetzen.(5) Auch der LP21 beschreibt, dass die Schülerinnen und Schüler Texte aus verschiedenen Weltregionen kennenlernen.(6) Deshalb liegt es nahe, dass HSK-Lehrpersonen Märchen oder andere Texte aus dem entsprechenden Sprachraum wählen. Regelklassenlehrpersonen wählen Texte aus möglichst unterschiedlichen Sprachräumen (vgl. Materialien und Links). Interessant ist dabei der Vergleich der Texte bzgl. Aufbau und textsortenspezifischen Formulierungen.

Methodisch-didaktische Überlegungen

Scaffolds

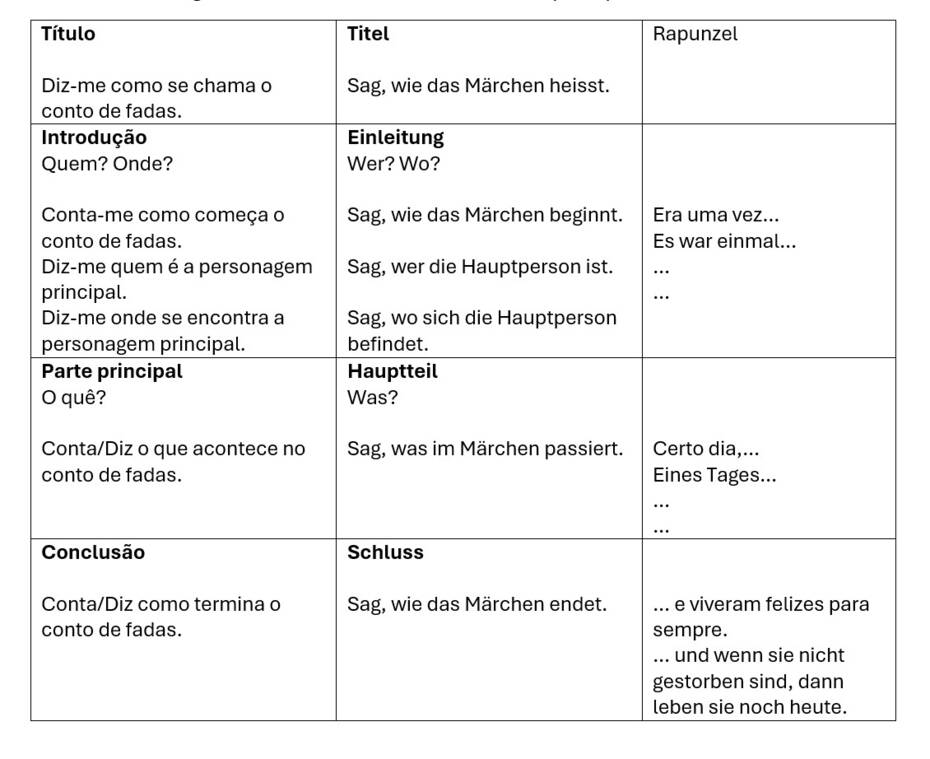

Bei Nacherzählungen können Scaffolds z.B. in Form von Sprechplänen unterstützen:

In der linken Spalte ist die Struktur des Textes angegeben. In der rechten Spalte sind Formulierungen enthalten, die die Schülerinnen und Schüler für die Nacherzählung typischerweise brauchen. Manche Schülerinnen und Schüler brauchen für eine Nacherzählung sehr viele Formulierungen. Sie lesen den Text in einem ersten Schritt hauptsächlich ab und setzen nur sehr bekannte Begriffe, wie z.B. «Zauberin» selbständig ein. Anderen reicht es, wenn typische Satzanfänge vorhanden sind (vgl. dazu auch folgende Ideen auf dieser Website: «Sprachbewusster Unterricht – Rituale», «Von der Freizeit erzählen» sowie Büchel 2022, Kapitel 5: https://tiny.phzh.ch/schreibplaene.

Sich gegenseitig verstehen

Für mehrsprachige Nacherzählungen im Regelklassenunterricht eignen sich insbesondere bekannte Geschichten oder Bilderbücher. Die Bekanntheit und die Bilder garantieren, dass alle Kinder der Klasse verstehen, worum es geht.

Othering vermeiden

In mehrsprachigen Unterrichtssequenzen kann es unbewusst zu «Othering» (vgl. dazu Hintergrundinformationen zu «Othering») kommen, wenn Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler nach ihren spezifischen Sprachkenntnissen fragen: «Wie heisst das in deiner Sprache?» Der Begriff «deine» suggeriert unbewusst, dass Deutsch nicht die Sprache eines mehrsprachigen Kindes ist, wodurch sich das Kind womöglich ausgeschlossen von der deutschsprachigen Gruppe fühlt. Im HSK-Unterricht sprechen alle Schülerinnen und Schüler die zwei selben Sprachen. Möchten Lehrpersonen noch mehr Sprachen einbeziehen, überlassen sie es den Kindern, ob sie sich tatsächlich mit weiteren Sprachen beteiligen möchten, z.B. indem sie sagen: «Was seht ihr auf diesem Bild? Äussert euch bitte in Portugiesisch und in Deutsch. Und ihr könnt gerne auch weitere Sprachen verwenden, die ihr kennt.»

Im Regelklassenunterricht ist es noch wichtiger, dass Lehrpersonen Othering bewusst vermeiden. Auch hier stellen sie offene Fragen, z.B. beim Brainstorming:

«Wie nennen wir «Haar» in anderen Sprachen als Deutsch?»

«Wie könnte «lass herunter» in anderen Sprachen heissen?»

(1) vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2023

(2) ebd., S. 14

(3) ebd., S. 14

(4) ebd., S. 13

(5) ebd., S. 14

(6) vgl. D-EDK, 2016, Kompetenz D.6.B

Materialien und Links

Eine Sammlung verschiedener Märchen jeweils in der Originalsprache und in Deutsch ist auf der Website des Instituts für interkulturelle Kommunikation vorhanden: https://iik.ch/home/jubilaumsgeschenk/

Falls Sie Sprachen symbolisch darstellen wollen, finden Sie hier eine Möglichkeit: Dokument mit Schriftzeichen.

Verwendete Literatur

Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volksschulamt. (2023). Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK). Mit Erläuterungen zu den Rahmenbedingungen des Unterrichts. Verfügbar unter: https://hsk-info.ch/images/Dokumente%20zum%20Download/rahmenlehrplan_hsk_de_neu11.pdf Zugriff am 07. Juli 2025.

D-EDK (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz). (2016). Lehrplan 21. Verfügbar unter https://www.lehrplan21.ch/ Zugriff am 7. Juli 2025.

MS-Schwerpunkt C (2019–2022). Brugg: Pädagogische Hochschule FHNW.

Kontakt

Dominique Braun

Dozentin, PH Zug

Mail schicken